「何もないから何もできない」からの脱却──ローカルダイアログが地域にもたらした “革命”

2020年4月に提供がはじまった「ローカルダイアログ」。すでに導入した自治体や企業からは、「これまでとまったく違って、若い世代が多く参加してくれた」「自然と前向きな議論ができた」など、さまざまな声が届き始めています。リリースから1年、「ローカルダイアログ」の生みの親である谷津孝啓(ボノ株式会社)と荒尾裕子(株式会社クレメンティア)に、現状への思いや目指す未来について、改めて話を聞きました。

谷津孝啓(ボノ株式会社 取締役COO、コミュニティデザイナー)

2014 年に東京都文京区にコミュニティスペース我楽田工房を立ち上げ、都市と農村を繋ぎ新たな価値を生み出す活動を開始。Society5.0 の実現に向けて人口減少・高齢化社会の課題解決をテーマとした企業研修プログラム「Social Challenger」をプロデュース。現在、全国の12 エリアで活動を展開中。

https://local-dialogue.com/facilitator/yatsutakahiro/

荒尾裕子(株式会社クレメンティア 代表取締役、保健学修士、保健師)

福岡市役所、アクセンチュア株式会社を経て、ヘルスケア・公共政策領域を専門とするコンサルティング会社を2011 年に設立し現在に至る。国や自治体の政策プロジェクトを多数手掛けるとともに、企業のヘルスケア関連領域を中心とした戦略構築や事業展開、研修講師などを務める。

https://local-dialogue.com/facilitator/araoyuko/

「何もないから何もできない」からの脱却

若者が都市圏に流出し、残るのはわずかな若者と高齢化のみ。人口がじわじわと減り、インフラや経済も弱っていく。まちを再起しようと立ち上がろうにも「うちの地域には何もないから」と、あきらめの声ばかり。いつのまにか生まれ育った「まち」への愛情も失われていく。こんな負の循環に陥っている地域も、まだ少なくないのではないでしょうか。

そんな現状を打破する一手として、谷津と荒尾は「ローカルダイアログ」に手応えを感じているといいます。

荒尾:ローカルダイアログをやってみると「何もないから何もできない」と言っていたまちでも、「うちって意外といいまちだね」「住みやすいね」とかって再評価や再発見ができて、気付いたら「自分のまちをもっとよくしたい」という愛着が高まっている。ほんの2〜3時間のワークなんですけど、そういう実感があるんですよね。

谷津:それ、分かります。今まで住民の意見を引き出すツールって、市民アンケートだったんですよ。リアルで意見交換会をやっても、基本的に二項対立になっちゃうので、行政は文句を言われてしまう。住民も住民で言うだけ言ったら、「あとはよろしく」みたいな関係になっていた。ローカルダイアログは、そこを変えたんです。それぞれが最終的に「自分にできること」を語ってもらえるように、つまり住んでいる地域が自分ゴトになるように設計をしています。

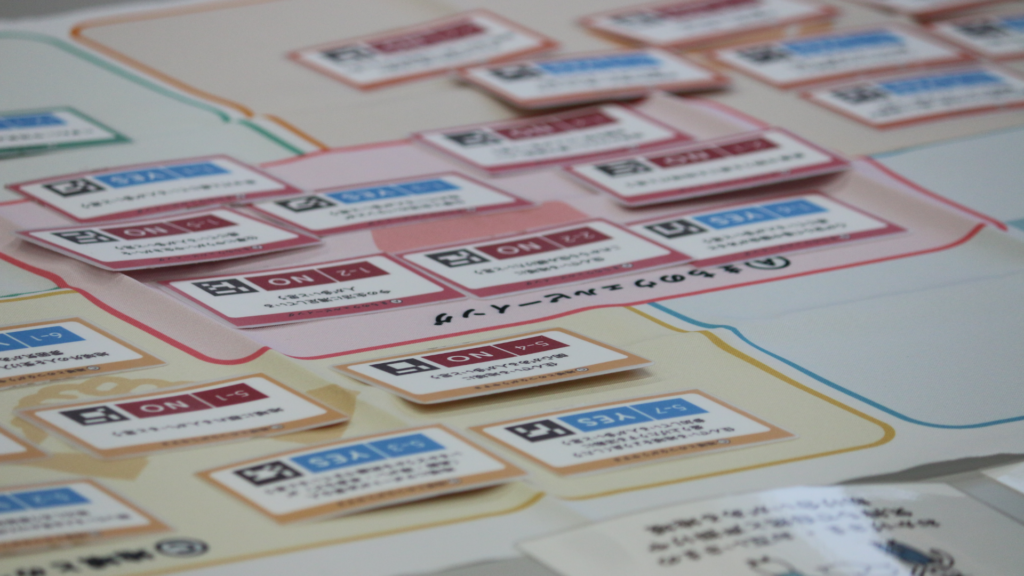

ローカルダイアログには、大きく3つの問いがあります。「どんなまちを目指したいのか」、「それに対して、現状はどうか」、「どんな課題を解決すれば、目指すまちになることができるか」──。

谷津:この3つのファクトが分かれば、あとは課題を解決できるプレーヤーさえいれば「目指したいまち」をつくっていけるはずですよね。ローカルダイアログをやっていくことで、「プレーヤーって自分自身なんじゃないか」というような、そんな意識が住民にも芽生えてくる。住民だけではなく、そこに参加する行政や企業も「自分にできること」を考え始める。そこに手応えを感じていますね。

荒尾:ワークをしているとみんなノッてきて、「自分は地域の中でどういう出番を作ろうかな」と、自分の関わる余白を見つけはじめるんですよね。

谷津:やっぱりみんな自分のまちが好きなんですよ。今まで自分は何もできないと思っていたけど、意外と自分の経験で「まちの未来」に関われるんだって気づく。その瞬間に心のエンジンのガソリンが満タンになって、ババババババって走り出したくなるんですよね。

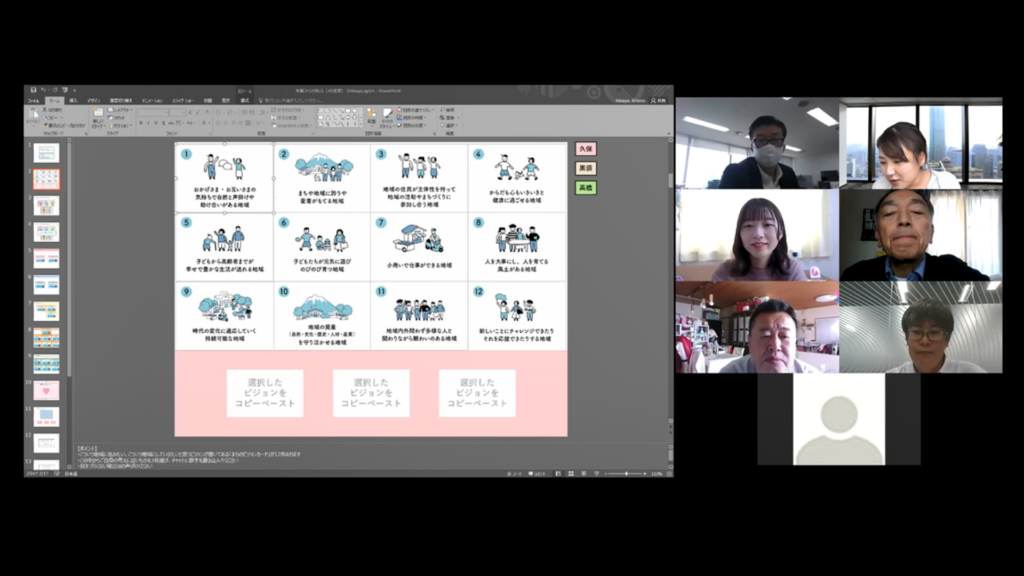

2020年は新型コロナウイルスの影響を受けて、急遽オンラインでのワークショップにも対応。はじめはオンライン化に抵抗もあったといいますが、思わぬ副産物に、今では「感謝」されることも。

荒尾:私たちもはじめは「リアルのほうがクオリティが高い」ってこだわってたんですけど、やってみると意外とオンラインも使えるねって。オンラインだと地域から出てしまっている大学生も参加できる。そういう意味では可能性を無限大に広がったなと思いますね。

谷津:そうですね。あとは行政が主催するワークショップだと時間帯的に足を運べないような人たちが、オンライン化したらめっちゃ入ってきたんですよ。今まで参加してこなかったような若者、現役世代がまちづくりに参加してくれる。それだけでも行政の方には驚きをもって感謝されますね。

「対話」ができなかった企業と地域

「まちづくり」をテーマにしたワークショップは、これまでも多くの自治体で、さまざまな形で行われてきたはず。なぜ今、ローカルダイアログを作る必要があったのでしょうか。「20、30年後の地域を考えたときに、まちづくりに企業が入っていかないとサステナブルなまちはつくれない」。谷津は、そんな危機感がきっかけになったと話します。

谷津:とにかく今、「CSV(Creating Shared Value、※1)」とか「society5.0(※2)」とか、企業が世の中の社会課題を事業によって解決しようっていっているのに「企業がまったく社会課題に入り込んでいかない」というのが、圧倒的な僕の課題意識だったんですね。そういう話を企業にしても「いいっすね」という声が上がるだけ。考えてみたら企業のほとんどは、どうやって地域に入っていけばいいのかなんて分からないんですよね。そもそも両者のあいだに対話の機会がほぼないから。

荒尾:そうですね。元行政の人間としては、行政側も企業とどう手を組んだらいいのか、すごく悩んでいるってのも分かるんです。企業の持っているいろんな資産やスキルなどを地域で活用してほしいんだけど、どういう形で入ってもらうのがお互いにとっていいものになるのか。行政も経験が少ないので、お互いがお互いを両側から見合っている。それってすごく社会的な損失として大きいかなと思うんですよね。

谷津:本当にそう。だから僕は、行政や住民の側が企業ウェルカムって状態になっていけばいいんじゃないかなと思ったんですよね。行政や住民も、まちの10年後20年後を考えたときに、今のままじゃ何となくダメそうだなというのはみんな気付いているんですよ。でも「なんとかしなきゃね」で止まってしまう。企業はどうかというと、打ち合わせなんかしてみると「自治体の課題ってなんですかね」って聞いてくる。

荒尾:もったいない関係ですよね……。お互い手のつなぎ方が分かってない。

谷津:だから僕は地域側には「企業誘致2.0」といって、財政措置で工場を誘致する時代は終わったと話しているんです。今は地域の社会課題を可視化して、企業にうちのエリアで実証実験してくれとオファーする。そうすることによって、地域がよくなっていくし、企業の側もハッピーになるんじゃないかと思うんですよ。そこにローカルダイアログみたいなツールがあると、企業も地域に入っていきやすい。現状のニーズと課題が可視化されて、地域は課題を解決できるプレーヤーを求めているわけですから。

荒尾:企業もこれまでは自分たちの商品をどんどん消費者に届ければよかったんですが、その仕組み自体が変わってきている。「地域に、社会に求められるものが何なのか」というのを掴みにいく方法としても、ローカルダイアログのような対話ができるツールが求められているのではないかなと思いましたね。

谷津:そう。だから日本全国1741の基礎自治体をフィールドに、企業が持続可能なまちづくりに入っていく。そういう、まちづくりや公共を意識した事業を企業が展開する〈B to P(Business to Public)構想〉というのを荒尾さんと掲げてね。ちょっと大きい話ですけど、これを形にして「世界のモデルにしたい!」ってね。

荒尾:うんうん、コロナがあって、この1年社会がガラッと変わって……。今までの企業の理屈では通用しないときに、どうやって新しい企業の戦略をたてるのか。そのときにやはり「持続可能性」をどう織り混ぜていけるのかはポイントになってきますよね。今はまだモデルで1、2箇所が動き始めたくらいなので、これをどんどん広げていきたいですね。

「関心をもつ」という革命

荒尾がいう「モデル」の1つとなりそうなのが、大阪・富田林市。すでに住民・行政・企業の3者が参加してのローカルダイアログが行われ、未来への一歩を踏み出しています。しかも名を連ねたのは、大手の上場企業。いきなり「知らないまち」に放り出された企業側には当初“ズレ”もあったと言いますが、ワークを通して確実に“変化”もありました。

荒尾:企業の方たちって、富田林の実態なんて知らない。なので、初めは自分たちの商品のお話とかをされていて……。正直、もうどうしようとか思いました(苦笑)。

谷津: 自己紹介も1人30秒って言ってるのに、5分ぐらい商品の説明を……とかもありましたね。でも、事前に地元の事業者の方がやったローカルダイアログのアウトプットをみたら、「あ、この地域ではこういうことができるんじゃないか」っていうふうに変わっていきましたよね。

荒尾:そうそう。「この地域が抱える課題に対して、うちの持っているこの武器が使える」みたいな。主語が〈商品やサービス〉から〈地域〉に変わったんですよ。自分たちのもっているリソースが、意外と市民が抱えている課題に使えるんではないかと気づいていただけた。そこが本当に大きいなと思いました。

谷津:まさに革命ですよね。今って、自分の作ったものを届けたくて届けたくてしょうがない世の中だからこそ、相手に関心を持つことが大切だと思うんですよね。他人に、属性の違う人たちに関心をもとうよって。関心をもったら、相手が何に困っているか分かるはずなんです。一方的に作ったものを届けるだけじゃダメだって。だから「ダイアログ」が必要なんですよね。

荒尾:そうですね。谷津さんのいう「関心」に近いのかもしれませんが、やっぱり社会の中っていろんな壁があると思うんですね。組織の壁だったりとか、属性の違いだったりとか。その壁をゆるっとだけど、でも確実に超えていけるツールがローカルダイアログなのかなと思うんですよね。富田林もそうですけど、ほかの地域でも。1回ワークをして終わりではないと思うので、これからの動きこそが大切だとは思いますが、まず気負わずに、気づいたらゆるっと壁を超えて分かり合うことができる。これはこれで我ながらすごいことだなと思っています(笑)。